原文收入《大喜樂與大圓滿 – 慶祝談錫永先生八十華誕漢藏佛學研究論集》

– 邵頌雄

前言

談錫永上師於近二十年出版的佛學叢書,皆以如來藏(tathāgatagarbha)思想為主軸,判定此為佛家的究竟見,並由此輻射出大小諸乘的次第宗見,成一輻輪。如是以如來藏統攝印度小乘《增支部》(Aṅguttaranikāya)的「心極光淨」說、大乘中觀(Madhyamaka)的空性見、瑜伽行派(Yogācāra)的觀修次第,並由此旁及漢土所傳《大乘起信論》的「一心二門」、藏傳中觀宗對「自空」(rang stong)和「他空」(gzhan stong)的諍論,以至甯瑪派最高大圓滿(rdzogs pa chen po)法門所依的大中觀見等,博而不雜、專而不滯,可說是談上師的佛學思想體系的特質之一 。

其佛學體系的特質之二,在於對於梵藏文原典的重視,詮釋上嚴謹處理佛經原典用語,並倡導對漢藏佛學的比較研究,不但打破學術傳統上西藏佛學與漢土佛學獨立研究的疆界,亦令漢藏佛學研究能與國際學術界已廣受注意的印藏佛學研究,並駕齊驅。

談氏學術體系特質之三,為強調以實修角度來瞭解佛家的思想見地,結合「佛學」與「學佛」,並對如來藏境界的現證,豎立起見地與修持配合的道次第架構。 由此三點,可以概括談上師佛學研究獨樹一幟的學風。

由此學風建構出專研如來藏思想的學術論文、經論註釋,以及梵藏文本的校勘、重要論典的翻譯等,令華文世界重新審視對此佛家思想的詮釋。近年談錫永上師獲邀到中、港、台多所大學,或作訪問學者、或主持講座,都是環繞着如來藏的見地與修持而然,而三地研究大乘佛家思想的博士論文,亦多以談氏的論著為參考書目。本文即分兩節,探討談錫永上師的學術成就,其中第一節縱說其學說中的首兩種特質,釐清如來藏的見地及大乘佛法的體系;第二節則集中討論第三種特質,建立如來藏的觀修次第。

一.文字般若

近代漢土專研如來藏思想的學者甚少,而且亦以批判的聲音居多。實際而言,漢藏兩地對如來藏說的輕視,甚至蔑視和貶抑,已是幾百年來的傳統。於漢地而言,雖然如來藏為天台、華嚴、禪、淨土等宗派的根本見地,但論師對如來藏思想的探討,興於真諦(499-569)、元曉(617-686)、法藏(643-712)等諸師,而以延壽(904-975)的《宗鏡錄》為一總結,前後僅約五百年。此後的一千年,如來藏思想卻一直隱晦,至二十世紀初的民初時期,才由章太炎(1869-1936)、梁啓超(1873-1929)等人,把日本村上專精(1851-1929)、望月信亨(1869-1948)等學者對《起信論》的考辯引進中國,激起支那內學院與武昌佛學院對《起信》真偽的筆戰,由是才再次興起對如來藏思想的重視。兩院爭辯的焦點,在於《起信》思想是否違反印度瑜伽行古學的教義,以及此論是否漢人依據魏譯《楞伽》編造的偽論。

雖然支那內學院的歐陽竟無(1871-1943)和呂澂(1896-1989),悉認為全體佛法不外乎依各種異門反覆申明如來藏義,並以如來藏為佛法究竟[1],然他們對《起信》的批判卻常令人誤解為專唯識、抑如來藏的論戰,而漢土對如來藏的詮釋,亦大多圍繞着《起信》而演,是故一般即以為支那內學院戮力批判為非印度佛學正宗的,就是如來藏本身。

另一方面,武昌佛學院雖然極力回護,太虛大師(1890-1947)甚至把武院門人 論釋《起信》的文章,結集成《大乘起信論研究》一書,以《起信》與唯識學說融通的觀點作出反駁,且批評歐陽竟無、王恩洋(1897-1964)等人對《起信》的詆毀,無非是為了彰顯唯識法教。然而,內院的立場,始終認為真如、無明互熏實有違法性本義,而且論中不立種子而成熏習及緣起,亦有違唯識宗見,由是乃有王恩洋的〈大乘起信論料簡〉、〈起信論唯識釋質疑〉[2],呂澂的〈大乘起信論攷證〉、〈起信與楞伽〉[3]等文章,對《起信》的歷史和法義作出猛烈評擊。

縱觀太虛的治學管見,實以中觀傳統佛教的立場為基礎[4],與武院堅持運用印度唯識宗義的立論而作筆戰,其實是有點自說自話、對方的觀點都聽不進去。兩院的師生多番筆戰,由最初義理及史料的探討,以至後來出現「梁陳小兒偽造」、「奪佛慧命」等謾罵的意氣之爭。其後,印順法師(1906-2005)以較持平的筆調,寫成〈起信平議〉一文[5],算是結束了這場筆戰。

然而,印順法師雖為太虛大師門人,義理抉擇上卻不同太虛以如來藏思想為一切佛法之根本。太虛約於1912年,把中觀佛教諸宗派,歸納為「法性空慧宗」、「法相唯識宗」、「法界圓覺宗」三者。其中,法界圓覺的如來藏說,不僅為學人信解的依據,且亦為究竟圓滿的佛果,故云:「在實證由加行位入通達位,宗在通達法性之空慧;由通達位入修習位,宗在貫持法相之唯識;由修習位入究竟位,宗在印證法界之圓覺。在初心則依法界圓覺以生信,依法相唯識以成解,依法性空慧以修行。」[6] 印順在此基礎上,於1941年提出其三系判教,判別印度大乘佛學為「性空唯名論」、「虛妄唯識論」、「真常唯心論」[7],原非太虛所能接受,故大師先後寫了〈議印度之佛教〉及〈再議印度之佛教〉兩篇文章[8]作批評。批評的部份原因,在於三系之中,印順以「性空唯名」所攝的般若無自性空思想,比「虛妄唯識」的「執有滯空」更為究竟、更合中道之義,而「真常唯心」之如來藏說,為淵源自印度神教的後期佛家思想、令人難以與《吠陀》(Veda)思想之梵我(ātman)作一區別,不過是開引外道之方便而已。

印順以後,把如來藏視為「真常」思想,幾成定論。於此期間,亦陸續見有日本批判佛教的文章譯本,把如來藏定義為「場所哲學」(topos philosophy)、「基體論」(dhātuvāda),將之理解成創造宇宙萬物的真實本體和本源,並總結謂此既非佛說,是故依此思想建立的禪宗、天台宗等,都不能視為佛家宗派。[9]

於西藏方面,格魯派(dge lugs pa)自十六世紀末,已確立其於政治和宗教上的領導地位,於佛家見地上,改以應成中觀(Prasaṅgika Madhyamaka)為究竟,而把其餘甯瑪、薩迦(Sa skya)、噶舉(bKa’ brgyud)、覺囊(Jo nang)等派的瑜伽行中觀(Yogācāra-Madhyamaka),一統歸納於格魯認為次第較低的自續中觀(Svātantrika Madhyamaka)之下,並由是銳意發展其獨有的宗義學(grub mtha’),由是餘派視為究竟的如來藏見,亦在宗義學的判攝下淪為不了義見。[10] 政治層面上,力主如來藏他空見的覺囊派,於第五世達賴喇嘛語自在善慧海(Ngag dbang blo bzang rgya mtsho, 1617-1682)主政期間,亦於一夜間被下令全部改宗格魯派。至十八世紀時,有關格魯應成見與如來藏見的爭論,仍見於甯瑪派不敗尊者與格魯派諸論師的筆戰。

由此可知,不論於漢地及藏土,曾為大乘佛家顯學的如來藏思想及修持,近幾百年已甚具爭議。無獨有偶,漢藏兩地反如來藏者都尊龍樹的空性見為佛法究竟,而如來藏則被視為與空性相忤、執持不空本體的見地。談錫永上師在這股倒如來藏的風潮下,欲逆流而上、重樹如來藏為佛家正見,便需要撰著大量文字、註疏,並且循序漸進地次第道出如來藏的法義。

談錫永上師幾十年來為佛學研究筆耕不斷,從七十年代開始,已為張曼濤編纂的《現代佛教學術叢刊》發表多篇學術論文,並於多份報章雜誌的專欄撰寫通俗佛學文章。於八十年代,則出版了多部通俗著作,包括《觀世音與大悲咒》、《談佛談密》、《西藏密宗占卜》、《細說輪迴》、《密宗名相》等,對象為普羅大眾,不論文化程度高下亦能瞭解到基本的佛家思想。

至九十年代初,談上師夥同佛學名宿羅時憲教授(1914-1993)、馮公夏先生(1903-2000),以及李潤生(1936-)等人組成一編輯委員會,選出佛家經論二十種,出版一套《佛家經論導讀叢書》,指導文化基礎較扎實的讀者如何自己研讀佛典,為他們點出每一經論的主要思想,以至產生該思想的背景、交代其思想發展的來龍去脈,令讀者能循序而入,對佛學發展的脈絡瞭然,並能親自體會經論的法味,認識到佛說諸經的用意、菩薩演繹諸論的用心。談氏並以主編身份,以如來藏思想為主幹來編排梳理整套叢書,並為每一經論撰寫別序,悉以如來藏見作為貫串。此中一再強調的觀點,即以如來藏為一境界,方便稱之為一種「心識」或「心理狀態」,而非傳統漢地佛學那樣視之為本體。此如《維摩詰經》的導讀,即提出:

如來藏的定義本來很簡單,即是如來的種姓,亦即是佛的種姓。因此,佛性、佛界、如來種,以至法性、真如等等,有時都可以視為一系列同義詞。在佛經中,這類詞彙可謂無處不在。

學佛,其實無非是對心識的改造。凡夫與佛的分別,實在亦只是心識的分別。佛的心識清淨,凡夫的心識則污染,所以我們就用兩個名相來分別兩種不同的心識。清淨的心識,名為「如來藏」;污染的心識,則名為「阿賴耶識」,這亦即是唯識家所說的第八識。

…

可是,大圓滿的法義則高一層次。

…

佛的清淨心識卻無能所。因為此清淨心識乃是法爾(自然而然就清淨),既然法爾,當然就沒有能清淨與所清淨這一回事。

是故在能所的層次上去認識,就不能說既離能所「法爾清淨」的「如來藏」,可跟有能所的「阿賴耶」相對。[11]

如是簡別,可說是談氏重新釐定如來藏法義的先行工作,以通俗淺白的文字,輕鬆擺脫體用、能所等漢土佛教常用以理解如來藏的架構,而把着眼點抽離於本體、實體的討論,以「不受污染的證智境界」作為貫串整套導讀叢書的脈絡。

九十年代中旬編譯的《甯瑪派叢書》,乃談錫永嚴肅佛學研究的開展,着重對藏文原典的校譯及整理,為其對如來藏重新定義找出經論根據,而且不但把甯瑪派許多從未有中譯本的論典迻譯為漢,亦為漢藏佛學研究奠下了基礎。叢書的編纂,分見、修兩部份,亦特出了談上師以實修觀點來治佛學的特色。見部闡述甯瑪派的九乘次第、四部宗義、二諦見,以及依大中觀見詳釋甯瑪派的如來藏見地;修部則譯註甯瑪派的重要密續及論典,同樣以如來藏見加以疏理。為佛家密乘提供如斯規模及架構的佛學叢書,於漢土佛教史上,實嘆未曾有。千禧伊始,談上師精益求精,則更推出了另一套《大中觀系列》叢書,除了點出藏傳大中觀的成立,實即以如來藏統攝小中觀而成一系統外,亦着重梵文原典的運用。又逾十年,再推出的《離言叢書》,立足於先前兩套叢書的基礎上,化繁為簡,直指各部經論依各種法異門所透露的如來藏密義。

結合此三套叢書,談錫永依據梵本重譯的經論,包括《入楞伽經》(Laṅkāvatarasūtra)、《如來藏經》(Tathāgatagarbhasūtra)、無著的《寶性論釋》 (Ratnagotravibhāga),以及重校彌勒菩薩的《辨中邊論》(Madhyāntavibhāga);依藏文新譯的,則包括《聖妙吉祥真實名經》(Mañjuśrīnāmasaṃgīti)、龍樹(Nāgārjuna,二世紀)的《法界讚》(Chos nyid dbying su bstod pa)、世親(Vasubandhu,四世紀)的《辨法法性論釋》(Chos dang chos nyid rnam pa ’byed pa’i ’grel pa)、龍青巴(Klong chen rab ’byams pa, 1308-1364)的《大圓滿心性休息導引》(rDzogs pa chen po sems nyid ngal gso)、不敗勝海(Mi pham rgya mtsho, 1846-1912)的《決定寶燈》(Nges shes rin po che sgron me)及《獅子吼廣說如來藏》(bDe gshegs snying po’i stong thun chen mo seng ge’i nga ro)、事業洲(Karma gling pa, 1376/7-1394/5)的《六中有自解脫導引》、妙吉祥友(Mañjuśrīmitra)的《妙吉祥真實名誦教授》(’Jam dpal gyi mtshan gdon pa’i man ngag)等。

此外,談氏亦指導門人學生譯出《幻化網秘密藏續》(gSang ba’i snying po)及《聖入無分別總持經》(’Phags pa rnam par mi rtog par ’jug pa zhes bya ba’i gzungs);無垢友(Vimalamitra,八世紀)、阿底峽(Atiśa, 980-1054)、吉祥獅子(Śrī Siṃha)及蓮花戒(Kamalaśīla,八世紀)等四篇印度論師所造的《心經》釋;月官(Candragomin)、妙吉祥友(Mañjuśrīmitra)、月賢稱(Candragarbhadrakīrti)三位印度論師所造的《妙吉祥真實名經》釋論;不敗勝海的《獅子吼開許他空》(gZhan stong khas len seng ge’i nga ro)、《秘密藏續釋論十方除暗總義光明藏》(gSang ‘grel phyogs bcu’i mun sel gyi spyi don ’Od gsal snying po)及《辨法法性論釋辨別本智顯現》(Chos dang chos nyid rnam par ’byed pa’i tshig le’ur byas pa’i ’grel pa ye shes snang pa rnam ’byed);摧魔洲(bDud joms gling pa, 1835-1904)的《現證自性大圓滿本來面目教授無修佛道》(Rang bzhin rdzogs pa chen po’i rang zhal mngon du byed pa’i gdams pa ma bsgom snangs rgyas bzhugs so);敦珠法王無畏智金剛(’Jigs bral ye shes rdo rje, 1904-1989)的《密咒舊譯甯瑪派教法安立簡軌善說顯現喜宴》(gSang snangs snga ’gyur rnying ma ba’i bstan pa’i rnam gzhag mdo tsam brjod pa legs bshad snang ba’i dga’ ston)及《敦珠新伏藏》(bDud ‘joms gter gsar)前行儀軌及讚頌。

如是等新譯經論,都附上談上師的導論或註疏,清晰釐定如來藏的法義。就此而言,談氏除發揚其自敦珠法王學得之大中觀見以外,於學術理論的鋪排上,可說得益於西方幾十年來對如來藏學說的學術研究甚大。

西方學術界對如來藏的研究,始自1931年俄國學者Eugène Obermiller (1901-1935)把藏譯本的《寶性論》譯成英文出版[12]。引起學界關注的,還有四年後,學者Edward Hamilton Johnston (1885-1942) 和Harold Walter Bailey (1899-1996) 於中亞細亞發現了《寶性論》的梵文斷片[13],其後Johnston更找到了全部《寶性論》的完整梵本,其校訂本於1950年出版[14]。由此,乃掀起了如來藏經論的研究熱潮,計有日本的高崎直道依梵本詳註的英譯本《寶性論》[15]、David Seyfort Ruegg(1931-)對藏傳如來藏詮釋的研究[16]、Alex Wayman (1921-2004)的《勝鬘經》英譯及研究[17]、Sallie B. King的《佛性論》研究[18]、Michael Zimmermann對《如來藏經》的梵本研究及對勘[19] 等,以及Whalen Lai、William Grosnick、John Keenan、Peter Gregory、Robert Gimello、Liu Ming-wood等人發表有關如來藏學說的論文。這些論著,偏重對原典的校勘、整理與翻譯。然而,這類文本的整理工作,也為釐清漢土佛教長期依賴漢譯本中一些誤譯來詮釋如來藏,還是意義重大的。例如,梵本《寶性論》中的buddhatva一詞,於勒那摩提的譯本,則作「佛體」,是即加深了漢土以體用論來理解如來藏的傳統,以為如來藏為實有的本體。談錫永此批評特別受到日本學者高崎直道的注意,乃為談氏依梵本重譯的《寶性論》作序,並提出所謂buddhatva,乃指「諸佛及有情皆具有的佛自性,亦即buddatā、佛的證境(於舊譯則譯為佛菩提)」,由是乃建議把buddhatva改譯為「佛體性」。[20] 再以梵本《寶性論》為例,當中括引《勝鬘經》及《不增不減經》等,都清楚定義如來藏為諸佛「境界」(gocara),而非實體,如《不增不減經》所言,如來藏「乃是如來智慧境界,亦是如來心所行處。舍利弗,如是深義一切聲聞緣覺智慧所不能知、所不能見、不能觀察,何況一切愚癡凡夫而能測量。唯有諸佛如來智慧,乃能觀察知見此義。舍利弗,一切聲聞緣覺所有智慧,於此義中唯可仰信,不能如實知見觀察。舍利弗,甚深義者即是第一義諦,第一義諦者即是眾生界,眾生界者即是如來藏,如來藏者即是法身。」[21]

所謂如來智慧境界,即是法身。西方學者John Makransky於Buddhahood Embodied一書中,詳釋大乘佛典中提到無形無狀、無生無滅、本來清淨的法身,何以即是說諸佛現證的智境。[22] 此法身既非本體,亦非獨立存在,而必同時顯現為色身,是即法身之功德。《不增不減經》乃進一步解說:

舍利弗,如我所說法身義者,過於恒沙不離、不脫、不斷、不異不思議佛法如來功德智慧。舍利弗,如世間燈所有明色及觸不離不脫。又如摩尼寶珠所有明色形相不離不脫。舍利弗,如來所說法身之義亦復如是,過於恒沙不離、不脫、不斷、不異不思議佛法如來功德智慧。[23]

是故法身與其功德,無可分割,猶如大日與其光輝。此義理於《勝鬘》,則歸納為如來藏智的兩份:

世尊,此如來藏空性之智,復有二種。何等為二?謂空如來藏,所謂離於不解脫智一切煩惱;世尊,不空如來藏,具過恒沙佛解脫智不思議法。[24]

由是可見,如來藏的「空」與「不空」,皆與本體無關、亦與龍樹空見無違,因為所指涉者無非為如來空智境界(法身)及不離不脫不異而法爾顯現之功德(法身功德)。然而,凡夫卻執持體性空的法性功德自顯現境界為實有,依各各之業習氣而變現為識境。是故,從凡夫的角度而言如來藏,乃謂「智境唯藉識境顯現」,是即行者唯由識境而證入智境、唯由法而證入法性、唯由分別而證入無分別;更者,復須證得智境識境平等、法性與法平等、無分別與分別平等,由是證得「唯一」(gcig pu)。談錫永上師由是於其《四重緣起深般若》總結如來藏的體性如下:

如來藏不是一個實體,只是一個境界。這個境界,在凡夫稱為識,在聖者則稱為智。

在《密嚴經》和《勝鬘經》中,明白指出,如來藏是佛智、如來藏是智境。因此,根本不存在有自性、無自性的問題。

…

如來藏是佛智境界,藉一切有情的識境而成顯現。這些顯現,便即是密智莊嚴。

…

若依甯瑪派的說法,虛空喻是說如來藏的空性,由盡離緣起是故為畢竟空;常住是說佛智功德,恆時周遍,故一切界皆具足生機,是為大樂;無變異則說樂空雙運的境界,雖周遍大樂而無變異,雖無變異而能周遍。此境界盡離緣起而不離緣起,故為唯一。[25]

於此回顧上來所說,批判如來藏思想為「基體」、「場所哲學」、「真常」,以至漢土經院傳統以體用論作釋,其實都不能於印度大乘經論中找到任何根據,僅為後世外加於如來藏的種種學理描述。此如龍樹於《中論》第二十四《觀四諦品》,開首即列出難者對其空性思想之質疑,以為若一切皆空,則無有四諦,亦無四果,由是既無僧寶亦無法寶,則佛寶亦無,如是批判龍樹之說空,為破壞三寶。龍樹的回護,卻特意提出:

汝謂我着空 而為我生過

汝今所說過 於空實無有

復言:

汝今自有過 而以回向我

如人乘馬者 自忘於所乘[26]

此中所言,即謂問難者對龍樹說空之批判,其實都無其事,全為難者臆造之過失而回向於龍樹。若以各種哲學概念來定義如來藏,然後又加以否定其為佛家思想,其實亦與責難龍樹空觀者無異。

更者,法身為智慧境界、法身功德為大悲示現,兩者雙運,實與無上殊勝菩提心(bodhicitta)之法義無異,此可參見龍樹的《菩提心釋》(Bodhicittavivarana)。此亦即究竟的智悲雙運,是為大乘的證果。換言之,就如來藏的本義而言,其發揚的法義,無非即大乘佛教最根本的精神、最究竟的法義,所證亦無非為甚深般若波羅蜜多。依此,如來藏學說不可偏廢,否則損害的不獨是如來藏此一教法,還是整個大乘佛教的根本。

上來提到,如來藏成為近代佛學研究的批判對象,結果卻是割裂大乘佛教的教法,於貶抑如來藏教法之餘,或以中觀為了義、唯識為不了義,或舉唯識為三轉法輪的勝義法門、中觀僅為二轉法輪的方便說,如是而成宗見上的爭辯。談錫永上師的治學,雖以如來藏為究竟說,卻強調法義如何與中觀及瑜伽行兩派大乘佛學融攝,而非獨專如來藏而貶抑中觀或唯識。由是,對如來藏的抉擇,經中觀的二諦或四重緣起而悟入,而對其現證,則通過瑜伽行古學的離相四加行而通達。對於如何由瑜伽行入如來藏,見下一節的討論。

由中觀二諦而抉擇如來藏體性,即依甯瑪派的了義大中觀見,建立殊勝二諦,當中以佛內自證智為殊勝勝義諦、以佛內自證智之力用為殊勝世俗諦,如是依證覺境界、離名言量來作二諦建立,故說為殊勝。是故二諦建立,實以現證大平等與大清淨之雙運為要義。若以現空雙運、離迷亂之證智境為勝義有、以虛妄分別成立之似顯現境為世俗空,則已落他空(gzhan stong)層次。至於格魯派應成見以觀察究竟之量(mthar thug dpyod byed kyi tshad ma)來定義勝義、以觀察名言之量(tha snyad dpyod byed kyi tshad ma)來定義世俗,則判為更下的方便建立,以未離識境故。[27]

至於以四重緣起悟入,則依業因、相依、相對、相礙等四重對緣起的建立,層層超越以深入對空性的現證。四重緣起雖為甯瑪派的不共教授,然其義理與清辨、阿底峽等印度中觀諸師所傳的四大抉擇(gtan tshigs chen po’i bzhi)並無二致。[28] 究其內容,實為次第建立由資糧道以迄修道的二諦抉擇,故為甚深教授,可配合上來所說的殊勝二諦而成與如來藏相融的大中觀系統。[29]

由是,談上師乃總括所謂三系佛學,以中觀所說者為體性、瑜伽行所說者為修證、如來藏所說者為證果,是即以中觀為「基」(gzhi)、瑜伽行為「道」(lam)、如來藏為「果」(’bras bu)。就修學次第而言,依甯瑪派的用語,此三者的分別,亦說為「外義」、「內義」與「密義」。此間義理,談上師於其〈心經頌釋〉說得最為透徹:

般若波羅蜜多心 總攝般若經義理

說體性亦說修證 般若義理即此二

修為現觀諸莊嚴 證則究竟無分別

今此心經說修證 證無分別第一義

然而此義實甚深 故分三義而說此

外義內義與密義 學人次第而認知

外者一切相體性 是即說為蘊處界

十二因緣及四諦 佛所建立不能壞

是故但空其自性 依龍樹說生勝解

由緣起故說為空 了義唯許應成派

於其自相亦不許 無性相故相即敗

一切顯現皆世俗 執此即墮生死海

…

內義所說為修證 故其所重非為理

龍樹之說法界讚 喻修證如月生起

初際溟濛漸見光 漸圓至圓四次第

此即彌勒四瑜伽 其說依於解深密

毗鉢舍那奢摩他 由是而至事邊際

所作成辦即圓成 經歷五道同一例

…

心經密義無可說 總攝則為無分別

入無分別陀羅尼 佛設四喻明其說

見銀見金見寶石 明初三道而喻設

修道猶如掘礦泥 菩薩九重除障熱

及至無間道上時 掘得摩尼光似雪

此喻即同密咒道 亦同觀自在所說

…

如何是無分別境 假名之為如來藏

此因功德而立名 已斷業風轉識浪

…

經言現起平等覺 即如來藏之機理

故亦說為證智境 此境唯佛始能知

生機周遍為大樂 周遍平等即唯一

是故若判如來藏 樂空唯一最相宜

如是平等性相用 始為佛證自然智[30]

於此,談錫永從修持角度,總結如來藏智境(法身)之所證為平等、唯一,而與此同時俱起的法身功德,其現證覺受則說為生機周遍的大樂。有別於已廣為流通把如來藏判為「真常唯心」而言,談上師則改判之為「樂空唯一」。如是抉擇如來藏的體性,不但依足經教,卻亦不廢佛家修持的重要性。是即談上師所着重依實修觀點來治佛學的特色。

二.觀照般若

談錫永上師為甯瑪派的金剛阿闍黎,對如來藏的回護,有其宗教上的情操。然而,上引〈心經頌釋〉亦已申明,所謂如來藏,假名安立而已,所指無非是無分別境,是即如來證智境界。因此,佛經中論及甚深般若、無分別智、無所得境、自然智等,即使未有提出「如來藏」此名相,法義上實無二致。故亦可知,如來藏的觀修,實亦即般若的修證、無分別的修證。

由是,談上師整理觀修如來藏的系統,其實亦即離分別的過程,並大致將之分為四個次第。其所依的理據,廣見於諸大乘經論,而談上師特別選出詳加註疏的,便包括《聖入無分別總持經》及《辨法法性論》。

《入無分別總持》一經,以掘寶為喻,於堅牢岩石之下,層層掘出銀寶、金寶、琉璃寶及如意珠大寶藏,分別表徵離所對治分別、離能對治分別、離真如分別及離證智分別四重次第。離此四相,即入無分別,即證深般若智,其境界即如來藏。

此四種離相,跟《辨法法性論》中悟入法性的四位配合。談錫永上師總結此間配合如下:

- 於抉擇位上,資糧道時知所對治、知能對治,於是於加行道時修習對治,復修離所對治與離能對治相。

- 於觸證位,由離所對治與離能對治,由是離能所二取,觸證真如,於是登入初地。

- 於隨憶念位,既觸證真如已,即應修離真如相,如是於隨憶念位上,得次第證智相,復須次第離所緣真如與證智,以層層上達。

- 於通達位,離所緣真如與次第證智相,由是究竟轉依,證法與法性平等,一切法之顯現唯是真如,入通達位。

故實質而言,四種離相者,無非於對治則為離所對治、能對治;於證智則為離所證及能證(每地能證智皆有所證真如與之相對,是故次第離十地障,即須次第離真如相。)

故此四種離相,實周遍四位,即每一道位中的修習,都須離此四相,但有着重與非着重的分別。這即是修習上的交替。[31]

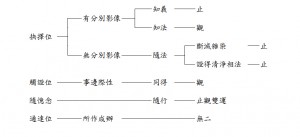

如是將《入無分別總持》的四重離分別,與瑜伽行派《辨法法性論》中悟入法性的四位以及五道配合,其義理亦同見於《解深密經》。[32] 更細緻一點而言,《解深密經》中提到的止觀次第,與此離分別的修行過程相通。當中,談上師以第一重的寂止(śamatha)與勝觀(vipaśyanā),配合抉擇位的資糧道、復以兩重寂止配合抉擇位的加行道;然後,以甚深勝觀悟入觸證位的見道;隨憶念位的修道,以止觀雙運得次第離真如分別;最後現證無二,悟入通達位的無學道。如是,經中所說的「有分別影像」與「無分別影像」,所指為資糧道和加行道的觀修;「事邊際性」,為見道的觀修;於此基礎上作隨憶念,為修道的行持;最後「所作成辦」,即為通達位的現證:

此中所說,僅就顯乘的經論作討論。但談錫永上師卻不以佛門的顯密兩乘為異,亦不以顯為卑、密為尊,又或以顯為正、密為邪,而僅為同一離分別系統的不同建立。談師強調佛家的教法「有說、有修、有證」:凡有所說,必有與之配合的修法;凡有所修,亦必有此修習所依的經論根據。是故藏密無上瑜伽的建立,其實亦非離開顯乘經教而另作建立;相反,其中的各各次第修法,都與大乘經論所說緊緊配合。就此而言,談錫永上師乃依敦珠法王的教授,把甯瑪派的所有修法歸納為外、內、密及密密四部加行:

此中所說,僅就顯乘的經論作討論。但談錫永上師卻不以佛門的顯密兩乘為異,亦不以顯為卑、密為尊,又或以顯為正、密為邪,而僅為同一離分別系統的不同建立。談師強調佛家的教法「有說、有修、有證」:凡有所說,必有與之配合的修法;凡有所修,亦必有此修習所依的經論根據。是故藏密無上瑜伽的建立,其實亦非離開顯乘經教而另作建立;相反,其中的各各次第修法,都與大乘經論所說緊緊配合。就此而言,談錫永上師乃依敦珠法王的教授,把甯瑪派的所有修法歸納為外、內、密及密密四部加行:

…甯瑪派一切修習,無不與四部加行法相應。故不能將四部加行分為四截,將之別別孤立。

如是,內加行之隨順生起次第、密加行之隨順圓滿次第、密密加行之隨順大圓滿果,又皆可分為四義,與四部加行法配合。

…

但實際修法則並非如此機械,一儀軌中實不必皆具足四種義理之實修,四義可以互相融合而修,所謂口訣,即教授如何依儀軌修習時體會義理,及義理之互攝,則已四義具足。

是故此四部加行法,僅為總綱,其實際修習則為念修四支(bsnyen sgrub kyi yan lag bzhi)。[33]

所謂念修四支,即念支(bsnyen pa)、近念支(nye ba’i bsnyen pa)、修支(成支)(sgrub pa)及大修支(大成支)(sgrub pa chen po),為蓮花生大士(Padmasambhava)於《口訣見鬘》(Man ngag lta ba’i phreng ba)的教授,為甯瑪派教法的重要基石,不敗尊者於其《光明藏》中,也有特別詳註,於此不宜岔筆細述。但值得留意的是,談上師於此同樣解釋此念修四支為引導行者證入無分別的方便,且將之配合瑜伽行派的教法來理解:

由此論述為基礎,再讀上師為《聖妙吉祥真實名經》、《幻化網秘密藏續》、 事業洲的《六中有自解脫導引》、龍青巴的《大圓滿心性休息》、摧魔洲的《現證自性大圓滿本來面目教授‧無修佛道》、不敗尊者的《光明藏》等密續及無上瑜伽論典的導讀及註疏,即可理解他如何把佛家見地配合修持、如何將一般視為不具「學術價值」的修持儀註納入嚴肅的學術討論層面之上。然而,這並非將佛家修持理論化,而是以經教作為修持的基礎,不作盲目的機械觀修。

近代西方建立佛學研究的模式,偏重歷史及哲學思維,其實僅得佛法之一隅,因為佛家思想,從來都是見地與修持並重的。學術界的這份偏頗,可能源自西方學界傳統上對神學(Theology)與宗教學(Religious Studies)作嚴格區分的歷史因數使然。佛學研究(Buddhology)作為宗教研究的一支,崇尚客觀的資料分析,自然對修持方面加以漠視,是故研究的選材上,亦只得避重就輕,只挑部份可以就哲學思辨作深入討論的經論來作研究。可能因為這個原因,對如來藏的認知,也摒除了經中說為「如來智慧境界」的界定,而改以各類哲學概念加以定義。而對於例如《大寶積經‧無邊莊嚴會》一類說陀羅尼門修持的佛典,更是無從入手。談錫永將此經闡釋為依無上陀羅尼、出離陀羅尼、清淨陀羅尼三者,分說密乘的基續、道續、果續,依次攝境、行、果,引導行者證得法性的「本性自性」,便是結合見地與修持來治佛學的另一例子。[34] 其實西方學界也不是沒嘗試過突破唯重理論的研究模式,而發展出可以把佛家修持納入研究體系的所謂Buddhist Theology[35],但傳統的治學思維傾向保守,進展舉步維艱,或許談上師的研究成果可以作為佛學發展的一個新方向。

結論

談錫永上師的佛學研究,雖然以如來藏思想為主軸,但旁及印度、漢地與藏地大部份的大乘法教及宗派,而且方法學上亦豐富多樣,有不同佛家體系的比較研究、有傳統的經論註疏、有細緻的歷史考證、有梵文藏文的原典翻譯、有把舊漢譯依原典重行校註,亦有學術論文體裁的導讀文章,橫說直說,以多重角度道出如來藏的體性與修持。或許,對於一種湮沒千年、廣受曲解的思想,真的需要如此規模的文字解讀,始能得以匡扶。當中揭示的,不單是如來藏的認知,還整理出大乘(一乘)佛學的見修體系、獨特的學術風格;對於學人而言,諸如《生與死的禪法》等文字透露出淡然雋永而生動盎然的境界,更是一份可堪傳誦千古的寶貴「身教」。

[1] 見拙文〈略談近代漢土學術界對如來藏的詮釋與研究〉,收《如來藏論集》(台北:全佛,2006),頁252-309,並參考歐陽竟無〈談法界〉、〈楞伽疏決〉,呂澂〈入楞伽經講記〉、〈楞伽如來藏章講義〉、〈法界釋義〉等文,分別收入《歐陽竟無文集》(台北:文殊出版社)及《呂澂佛學論著選集》(山東:齊魯書社)。

[2] 上來兩文,收入張曼濤編《現代佛教學術叢刊》第35種《大乘起信論與楞嚴 經考辨》(台北:大乘文化,1979),頁121-132及151-158。

[3] 上來兩文, 收入《呂澂佛學論著選集》,卷一,頁292-369。

[4] 參太虛〈佛法總抉擇談〉,收《太虛大師全書》第六編「法相唯識學」,頁1271-1274。

[5] 收 《大乘起信論與楞嚴經考辨》(台北:大乘文化,1980),頁283-298。

[6] 太虛〈再論大乘三宗〉,收《太虛大師全集》第四編「大乘通學」,頁841-843。

[7] 見印順《印度之佛教》(台北:正聞,1988)。

[8] 收《太虛大師全集》第十六編「書評」,頁48-68。

[9] 見松本史朗《緣起與空:如來藏思想批判》(東京:大藏,1989);松本史朗《禪思想之批判的研究》(東京:大藏,1994);袴谷憲昭《本覺思想批判》(東京:大藏,1989);袴谷憲昭《批判佛教》(東京:大藏,1990); Jamie Hubbard and Paul Swanson, eds., Pruning the Bodhi Tree: The Storm Over Critical Buddhism (Honolulu: University of Hawaii Press, 1997)。

[10] 見談錫永、邵頌雄《甯瑪派四部宗義釋》(台北:全佛,2008)導論,頁14-76。

[11] 《維摩詰經》導讀(香港:密乘佛學會,1996),頁4-5。

[12] E. Obermiller, “The Sublime School of the Great Vehicle to Salvation: Being a Manual of Buddhist Monism,” in Acta Orientalia, vol. IX (1931).

[13] H.W. Bailey and E.H. Johnston, “A Fragment of the Uttaratantra in Sanskrit,” Bulletin of School of Oriental and African Studies 8-1 (1935): 77-89.

[14] E.H. Johnston and T. Chowdhury, ed. The Ratnagotravibhāga Mahayanottaratantraśāstra, Patna: The Bihar Research Society, 1950.

[15] Jikido Takasaki, A Study of the Ratnagotravibhāga (Uttaratantra): Being a Treatise on the Tathāgatagarbha Theory of Mahāyāna Buddhism. Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Roma: 1966.

[16] David Seyfort Ruegg, La theorie du Tathāgatagarbhas et du Gotra (Paris: Publications de l’École Francạise d’Extrême-Orient, 1969), La traite du Tathāgatagarbha de Bu ston Rin chen grub (Paris: Publications de l’École Francạise d’Extrême-Orient, 1973), “The Jo-nang-pas: a school of Buddhist ontologysts according to the Grub-mtha oshel-gyi me-long,” Journal of American Oriental Society, vol. 83, pp. 73-91.

[17] Alex Wayman and Hideko Wayman, The Lion’s Roar of Queen Śrīmālā (Delhi: Motilal Banarsidass, 1974).

[18] Sallie B. King, Buddha Nature (New York: State University of New York Press, 1991).

[19] Michael Zimmermann, A Buddha Within: Tathāgatagarbhasūtra, The Earliest Exposition of the Buddha-Nature Theory in India (Tokyo: The International Research Institute for Advanced Buddhology, 2002).

[20] 見談錫永《寶性論梵本新譯》(台北:全佛,2006),頁14。

[21] 大正‧十六,no. 668,頁467。

[22] John Makransky, Buddhahood Embodied (New York: State University of New York Press, 1997),頁5。

[23] 大正‧十六,no. 668,頁467。

[24] 《大寶積經勝鬘夫人會》,大正‧十一,no. 310,頁677。

[25] 見談錫永《四重緣起深般若》(台北:全佛,2005),頁372-380。

[26] 大正‧三十,no. 1564,頁33。

[27] 詳見談錫永註疏不敗尊者的《決定寶燈》、《獅子吼廣說如來藏》、《獅子吼開許他空》等論。

[28] 參Christian Lindtner, “Atiśa’s Introduction to the Two Truths, and Its Sources,” Journal of Indian Philosophy 9 (1981), pp. 205-211;江島惠教《中觀思想展開Bhāvaviveka研究》(東京:春秋社,1980),頁18-23、30-32、240-246。

[29] 詳見談錫永《四重緣起深般若》(台北:全佛,2005)。

[30] 見《心境內義與究竟義》(台北:全佛,2005),頁156-181。

[31] 見談錫永〈由彌勒瑜伽行與甯瑪派修證說入無分別〉,收《聖入無分別總持經對勘及研究》(台北:全佛,2005)頁295-296。

[32] 談錫永《解深密經密義》(台北:全佛,2012)。

[33] 談錫永〈由彌勒瑜伽行與甯瑪派修證說入無分別〉,收《聖入無分別總持經對勘及研究》(台北:全佛,2005),頁336。

[34] 見談錫永《無邊莊嚴會密意》(台北:全佛,2012)。

[35] 參Roger Jackson and John Makransky, eds., Buddhist Theology: Critical Reflections by Contemporary Buddhist Scholars (London: RouledgeCurzon, 2000)。